公元前490年,希腊-波斯战争拉开序幕。继征服纳克索斯之后,波斯大军于八月在雅典东北马拉松湾登陆,情势危急,希腊传令兵菲迪皮德斯领命从雅典跑往斯巴达请援。当他跑到在铁该亚上方的帕尔铁尼昂山时,潘神显现了。他叫他的名字,命令他告诉雅典人,既然他是雅典人的朋友,就会一直护佑这里的人民。潘神的话激励了菲迪皮德斯这场不眠不休的长途奔跑,他不辱使命,在出发之后的第二天就到达了二百五十公里之外的斯巴达,并把斯巴达人月圆之后才能出兵的消息及时带回给在马拉松等待的雅典将领。之后雅典人在此重挫波斯军队…… ——记载于《历史》第六卷,希罗多德,前484-425年

山丘上的时光总是出奇的漫长,光线昏沉的密林里,迷雾正在悄无声息地蔓延。不知从什么时候起,有椭圆形的树号在深色的树干上闪烁起了光亮,一个紧挨着一个,一排紧挨着一排。脚下树叶上浮现出一张张的人脸,每一片叶子上都有一张,它们不断地飘浮起来,越升越高,无处不在,像萤火虫一样在空中闪亮……有一张脸看起来那么熟悉,是弟弟Bryan吗?还有刚刚树林深处那两只一跃而过的黑尾鹿,没有半点声响,难道也是幻觉吗?

“可为什么我觉得这一切仿佛是我经历过的最美妙的事?”

这是2016年4月的第一个星期一,Gary Robbins的首次Barkley Marathons之旅已经进行到了第五圈,在过去的80多个小时里他只睡了不到90分钟,撑到现在,意志力显然再也无法抵挡幻觉的侵蚀。上一圈他和同伴一起跑的时候,就突然叫不出那人的名字。他们在一起跑了超过40个小时,已经彼此了解了孩子名字由来第一次邂逅妻子之类的私密故事,可眼下他紧盯着前方那个熟悉的身影,脑子里却一片空白。他到底是谁?Shawn Martin? Andrew Thompson? Eric Carter?一次次的冥思苦想,一次次的自我否定,他脑子里甚至冒出来JuRgEn这样的怪东西……直到最后终于喊了出来:Jared!

Jared Campbell的状况也好不到哪里去,同样在第四圈,每隔五分钟他就得遭遇一次名字困境,那个字明明已经到了舌尖,可就是没办法说出来。第五圈最后一次过重生隧道(Rebirth Canal),一大群不知从哪儿冒出来的记者突然拦在他面前就开始了现场报道,他听见周围快门声响个不停,还有熙熙攘攘的人声从山洞的另一头传来。

一切真实得不容置疑,可他是老手了,来Barkley跑过三回了,他知道究竟是怎么一回事。关掉头灯,闭上眼睛,一步挨着一步,他缓慢而平静地走出了洞口……在终点,他被包围在媒体的海洋里,接踵而来的提问,此起彼伏的闪光灯,跟他之前在山洞里遭遇的一模一样。只是这一回即使关掉头灯也无济于事了——一切都结束了,他是那年唯一的完赛者,也是有史以来第一个三次完赛Barkley的人。

也许这个世界上并不存在比Barkley更难完成的比赛了,超过60个小时的神经紧绷,来自邪恶主办人的残忍折磨,精疲力竭,睡眠剥夺,局外人无法想象的极度身心痛苦以及彻底的孤独和绝望。每年初春,Frozen Head州立公园里这条荆棘密布的赛道在把几乎所有挑战者碾压出局之后,都会为观众们奉上各类精彩绝伦的幻觉故事:同时存在的两条New River,沿着山坡往上流的小溪,突然冒出来的野猪和毒蛇(其实也很难说清到底是不是真的),穷追不舍的山狮和恶狗,指路的精灵,追捕逃犯的怪异狱警以及从鱼柳包装袋上跳出来的戈顿渔夫(Gorton’s Fishman)。

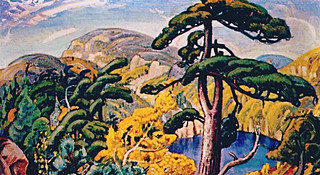

Barkley迷雾,photo credit: John Price

Jared Campbell在2016年Barkley终点,photo credit: John Price

同样被称为“toughest foot race”的恶水马拉松(Badwater Ultramarathon),论起绝对难度来也许并不会超过Barkley(从 85%对1.9%的平均完赛率就可以看出来),然而来这里的选手的确有自己的难处:七月中旬的加州死亡谷国家公园(Death Valley National Park)是真正的地表熔炉,这里至今保持着地球最高气温的官方世界纪录(56.7摄氏度,1913年7月10日)。从恶水盆地前往惠特尼山口135英里的路途上,平均温度高达46到49摄氏度(最高温有时接近55度)。高温,沙尘暴,尾随人类的饥饿狼群,穿越死亡谷不毛之地的这条笔直公路,注定会有幻觉一路相随。

而恶水马拉松也正是以此闻名的。超过三分之一的完赛选手都曾在此地有过疯狂体验:撞毁到山脊上的太空飞船,残骸上升起来的滚滚浓烟和散布在飞船周围密密麻麻的外星人;路面上突然立起的白墙,沙丘里下陷的深沟,倒起来走的树;红毛三脚怪,穿银色比基尼的轮滑女郎,将人往天上拉的飞机,还有一边飞一边狂拍人肩膀的蝙蝠......一位2003年的参赛选手讲述的故事尤其恐怖:在比赛第二天晚上9点到11点,她发现有一群腐尸尾随她,它们咄咄逼人,紧盯着她的一举一动,周围还有巨甲虫和变异的鼠怪在到处乱爬。她听见背后有声音传来,但不敢回头,她甚至感觉到有什么东西在抓住她了!她害怕极了,觉得一切都不受控制,几乎要窒息了。

135英里高温熔炼的恶水马拉松已是足够不可思议,可如果到达终点后要继续爬上惠特尼山顶(Mount Whitney,美国本土最高峰,海拔4421米),然后再依原路跑回起点,接下来还要把此前所有从头到尾再重复一次,那又是怎么一回事呢?

是的,这世上的确存在这个名叫Badwater Quad的东西,2001年旧赛道纪录保持者(恶水赛道曾为146英里,终点为惠特尼山顶)和首位单人自补给完成者Marshall Urich以10天13个小时征服了这个总距离为584英里的怪兽。2014年7月,恶水前女子冠军Lisa Smith-Batchen以14天零3小时成为第一位完成此举的女性。

Lisa跑步生涯里最精彩的幻觉故事就发生在这场长途奔跑中,当时她正跑到死亡谷的帕纳敏特泉(Panamint Springs),注意到不远处的路边竖着一个画着跑步小人标志的路牌。突然,那小人儿从牌子上跳出来,窜到她身边,冲她叫嚣“来呀,来追我呀,看你追不追得到!”她被激怒了,冲他大喊“去你的,我都已经跑了五百多英里了!我才是那个跑步的人,你滚回你牌子上去!”跑步小人跟她跑了将近一英里,最后跳回路牌上去了。她的团队看到她对着空气声嘶力竭地乱喊了快一个小时,却一直没有停下脚步,那时她离终点只有72英里了。

photo credit: David McNew/Getty Images

photo credit: Zandy Mangold

photo credit: Dave Krupski

photo credit: Michael Chow/The Arizona Republic

photo credit: Stewart Cook

一代恶水传奇,Lisa Smith-Batchen & Marshall Urich

遭遇无中生有的幻觉体验,对于经验丰富的超马选手而言并不陌生,但也并非在所有艰苦赛道上他们都有机会穿越那道知觉之门。尽管对造成超马幻觉的确切原因目前还有诸多争议,但没人能否认,幻觉的出现频率确实是与睡眠剥夺的累积时长和程度成正相关的:24小时之内往往一切还未来得及萌发,超马选手们通常要跑到30到36小时之后才会体验到怪诞。自然,在赛道上待的时间越长,就越幸运(或不幸)。

赛道上的“第二夜”尤其被称为“幻觉之夜”,经历过整整两天一夜的极度身体压力和紧张,也许还有极端温度和天气的考验,此时黑暗中头灯造就的阴影,风中的植物,还有那些在灌木丛里穿梭的蛙类、昆虫和四足的兽都会成为幻觉绝佳的索引。

自然风景本身就具有天然的幻象诱发力,长年风化的岩石,扭曲缠绕的树枝,甚至那些紧密相连树叶上的叶脉、斑点和纹络,都会呈现出不容小觑的魔力。而面对广阔无垠的空间和危机四伏的地势,一个长时间在黑暗中独处或在陌生的环境里处于亢奋的人则更容易迷失其中。那些陡绝的峭壁悬崖,发光发亮的大海与天空,辽阔无边的沙漠雪原,都能瞬间把人传送到另一个生命世界。

每年二月初穿越美加边境的狗拉雪橇赛Yukon Quest被称为地球上最艰苦的比赛,零下40到60度的低温,时速每小时60到80公里的暴风雪,赶橇人需要带领14只雪橇犬完成从

加拿大育空白马市到阿拉斯加的费尔班克斯之间全程超过1000英里的漫漫长途。无数的冰河险滩,绵延起伏的荒芜雪原,在最为人迹罕至的酷寒之路上,绝大部分赶橇人要花上10天以上才能走完全程,其中有三分之二的时间都是在黑暗中度过的。

在超长距离的耐力赛事中,再不会有比日复一日的睡眠缺乏更折磨人的了。赶橇人除了夜以继日地赶路,还要照顾狗队的饮食起居,人的休息时间比狗狗们要短得多,每天最多也睡不到三个小时。茫茫雪原漫漫长夜,困倦之极的时候他们干脆就在行进的橇车上打盹。

这里的一切都是以距离来定义的,他们会说“我想我刚才打了个5英里的盹。”可谁会知道那个盹是怎么打的呢?1996年Bill Stewart在离终点只剩40英里时还处在所有选手的第三位,可那时他也跟其他人一样已经弹尽粮绝了。他后来说自己看到一个站在路边的老兵,粗暴呵斥他侵犯了自己的私人领地,是他的狗队走反了方向。他很困惑,但还是顺从地调转了方向,结果没多久就迎面撞上了另一支参赛队伍,“嘿,你走错方向了!”,他只好把自己的领犬拽过来,又调了次头。

他实在太困了,连手表都看不明白了,脑子里已经一团浆糊,幸好碰到一个老友给他指路,劝他与其硬撑不如去附近的一个客栈稍微休息一下。反正他也不在乎成绩了,一心只想要温暖的床铺和干净的床单,他找到了那家客栈,付钱订了最贵的房间,舒舒服服躺下了。

要不是看到他们队的狗狗正站在雪道上集体发傻,在他后面的选手Mark May可能也发现不了他。沿着一串偏离了雪道的脚印,后来者看到Bill正仰面躺在零下25度的“温暖雪床”上鼾声大作,他头枕一团松软的浮雪,看起来像正做着美梦。根本就没什么老兵,也没有及时出现的那支队,而给他指路的那个老友当时正待在500英里之外的家中,对这里发生的一切一无所知。

雪原上耐力选手们的幻觉大概分为两类:一类是白天黑夜都可能发生的,大脑先提取视野里真实的影像,然后在剩下的空白处肆意发挥:于是树桩变成了动物,树变成了人,极光成了刺眼的车灯,雪地上的暗色斑点成了飞驰而来的火车。另一类则专门发生在夜里,在似睡非睡的状态里,一个全新的世界被创造出来,人会身处于魔幻王国,被怪物和幽灵包围。

育空北极超马(Yukon Arctic Ultra)选手Mark Heins 2009年夜里遇到雪人(Yeti)的时候,赛程已将近过半,快要到达348公里处的McCabe Creek。当时他已经身处白茫茫的冰天雪地里五天五夜,困得连眼睛都睁不开了。然后他就看到了“他”,就站在雪道左手边不到五米的前方。他一动不动地在那里,好像冻住在雪地上,他隆着肩看向地面,身形显得苍老而落魄。 一截断树紧挨着他,他甚至想他是不是会想要坐下来休息一下。他走近去,发现那其实只是棵被积雪压弯了的树,可那个苍老静默的意象是如此强烈,他走过去很久了,还忍不住不停地回头看,他期待“他”把头转过来。

他当然明白这只不过是一棵树,但那一刻他的大脑却在不停地告诉他:那是雪人!雪人!雪人!之后整个森林都活过来了,到处都是北极矮人和冰雪精灵,它们全都一动不动,好像被极地美杜莎作了法,还有更多的巨雪人以超慢速在周围来回走动,他感觉自己很快也要成为它们中的一员了......直到他遇到另一个几近崩溃的选手。

“As I was going up the stair

I met a man who wasn't there

He wasn't there again today

Oh how I wish he'd go away”

photo credit: Katie Orlinsky/National Geographic

photo credit: Katie Orlinsky/National Geographic

photo credit: Katie Orlinsky/National Geographic

photo credit: Julien Schroder/Yukon Quest

photo credit: Julien Schroder/Yukon Quest

photo credit: Martin Hartley

photo courtesy: Yukon Arctic Ultra

photo credit: Martin Hartley

相对于迷幻剂导致的幻觉,超马选手们显然具有更好的意识清醒程度,大多数情况下,在内心深处,他们知道自己并没有看见或听见“那些东西”,然而幻觉就在那里,它们总是以假乱真情节饱满,迫使人去一探究竟。美国心理学之父威廉詹姆斯(William James)就曾在他那本1890年的The Principles of Psychology里描述道“幻觉完全是意识的绝妙体现,感觉好像有个东西历历在目,但是恰巧那东西没在,就这么简单。”

与想象和梦不同,幻觉不会停留在大脑的“内部空间”,它直接投射于外部的感性世界,并在各个方面模仿知觉。因此,对于幻觉的当事者来说,一切都栩栩如生,似乎确凿无疑。而人也无法像积极想象一样随心所欲地改变幻觉,尽管它们是“你的幻觉”,却几乎不受你控制,就好像“它们只是在自己的生活中碰巧遇到你,自得其乐地出现和消失,根本不在乎你”。

可幻觉又怎么可能完全脱离那个真实的人而存在呢?在超马的漫漫长途中,每一个选手都在承受痛苦,在苦苦抗争,过度紧绷的神经总在不知不觉中寻找慰藉。渴望获得休息,就会看到停在路边的补给车,忙碌的帐篷,夜里熊熊燃烧的篝火;希望获得陪伴,视野里就会出现其他选手,加油鼓劲的亲友,或是各种怪异的“陪同者”。而幻觉本身,有时似乎也可能被更为疯狂的意志所制服。

Nickademus Hollon是Barkley的第13位完赛者,也是史上最年轻的恶水完赛选手(19岁,2009),这些年他几乎跑遍了北美和欧洲的各大虐赛,对幻觉早就见惯不怪了。2014年的Tor Des Geants是他至今为止待过最长时间的赛道(76小时29分钟),从开赛起他就一直没怎么睡,撑到第三晚过Oyace(274公里)之后的上山路,他觉得自己的脑子就跟达利的软钟一样化成了一滩,视野中的一切都在变形,树,月亮,人。地上石头上全都是各种图形,脸,到处爬的蜘蛛和蛇。

状况越来越糟,他连站都站不直了,差点失控摔下陡崖去。“我得躺一秒钟”,陪他一起上路的人担心他就此昏过去,可还没来得及说完劝他的话,他就已经在地上了。他也知道自己不能就这么睡过去,他很快爬起来,发现眼前那人已经只剩下半个身子,他的下半身彻底消失了,上半身像树杈一样分成了两半。惊悚骇人的混乱感从四面围攻上来,他对着自己喊“FIGHT IT, FIGHT IT, NICK, FIGHT, DAMMIT, COME ON!”他一边喊一边哭,觉得什么都看不见也听不见了,就像灵魂脱了壳。

换作其他人早停下来了,他却还在硬着头皮往前,他一心只想要跑自己的比赛,可超乎想象的异样经验在愈加疯狂地噬咬他,任他怎么挣扎都无济于事。他把剩下的咖啡豆全塞进嘴里,想起了当初激励他开始跑超马的海豹特种队,那些无所畏惧的男男女女,跟他们比起来此刻的自己就像弱鸡。不能就这样!比赛还根本没有结束啊!“NICK, ABOUT WHAT??? COME ON, YOU PIECE OF SHIT, GET IT TO-FUCKING-GETHER RAGHHHHHHH!!!!!!!” 他一遍遍地大声喊,爆发的怒吼声在夜幕下的阿尔卑斯山脊上回荡,前面的人惊呆了,一定觉得他彻底疯了。

他竟然真的扳回来了,心神大震之后,他觉得身体解锁了,又活过来了,可以重新开启追逐模式了。他飞快地冲下山,急剧地缩小着跟对手的差距。在295公里的大站Ollomont美美睡了一大觉(20分钟)后,他在最后一段超越了几个强劲的对手,最终第二个到达了终点,这是北美选手迄今为止在这条赛道上取得过的最好成绩。

photo courtesy: Nickademus Hollon

没人能做到对幻觉了然于心,它们总是不由自主地出现,不请自到。要是一开始就有所预期,往往会落得更加迷惑的下场。2014年Fat Dog的亚军Mitch Leblanc就曾在那年的赛记里这样写:

“后勤团根本就是没脑子,他们在Bonnivier递过来的包背起来有30磅重,背上这玩意儿我压根一步都跑不了了。眼睁睁看着那些人一个又一个从身边超过,我根本已经出离愤怒了。我正恼怒地往山上爬,突然看见树丛里有件蓝T恤一晃而过,我拐了个弯结果什么也没有。我又爬了一段,蓝T恤又出现了。我百分之百敢肯定刚才路上跟我聊过几句的那个家伙是穿灰衣的!我又拐了个弯,还是什么都没有。见鬼了,难道是幻觉?好像真他妈的就是那么回事!我强迫自己不想也不看,只是埋头猛走。管他是不是幻觉,我都得继续走我的路……”

怀疑旁边有人,在前、在左或在右,也许就在身后,这种感觉对于陌生环境里神经紧绷的超马选手来说一点都不陌生。这不仅仅是一种模糊的感觉,也是一种真切的知觉。黑暗里的危机四伏,荒野中的孤独疲惫,身边的某种存在感,无形的同伴,即使我们早就从前车之鉴中得知这是幻觉或者错觉,也仍然不能释怀。

事实证明那不过是Mitch Leblanc那年比赛里一个似幻非幻的小插曲,当时距开赛还不到12个小时,幻觉还到不了那么早,他最终追上了一个叫Christian的蓝衣小伙,之后他们同行了很长一段时间,最后两个人都跑进了前五名。

相形之下,Dean Kamazes1995年第一次踏上恶水赛道的经历就惊险得多(他前后总共在那里完赛过十次),当时他才跑到一半就看到一个端着金砂盘的矿工站在路边跟他讨水喝,他好心倒水给他,直到听见水壶里的水落在地面发出的滋滋声,才意识到“他”根本不存在。之后稀奇古怪的事就层出不穷,他麻木了,甚至看到路上横躺了一条响尾蛇,也没力气大惊小怪了。他知道自己可以直接穿过去,于是径直朝它走,尖叫声从一直跟随他的补给车上传来,还有猛烈的闪灯和喇叭声,他终于回过神来了——这一次不是幻觉!

并非所有超马选手声称的“幻象”都是真正的幻觉,选手们体验到的视觉混乱有些不过是眼球上出的生理状况——一种被称为“超马视觉综合征”的病症。角膜水肿(通常因低温、大风、脱水以及高海拔缺氧引起)所导致的视觉模糊、光晕感以及隧道视觉(tunnel vision)等异常状况,常常会被选手们拿来和真正的幻视混为一谈(Hoeg, 2015)。

然而又很难说这和真正的幻觉毫无关系,视觉能力的暂时损害帮助大脑从现实的约束中解脱出来,加上诸多其他因素的成全,大脑能够唤醒所有收罗在脑海中的声音图像等感官元素(我们以为自己知道或不知道的),并让它们以复杂和不可思议的组合亮相。

已有多项研究证明长程耐力运动所引起的糖原耗竭、脱水、代谢改变以及睡眠剥夺等因素都会造成选手暂时性的认知力下降,其中以基于睡眠剥夺的研究最为深入。在针对2013UTMB和Transat 650极限帆船选手的研究中发现,相对于赛前,经历短期睡眠剥夺的选手们赛后在反应、注意力、长短时记忆、情绪控制和决策等方面都表现了明显的受损迹象(Hurdiel, 2012;Hurdiel, 2015)。而一项关于恶水超马选手的案例研究(Doppelmayr, 2005)则显示,选手的认知能力在比赛第二日夜里出现了最为明显的下滑,并在第三日早晨达到最低点。而在以上研究中,均有被试报告在比赛过程中出现幻视或幻听。

近年来的认知神经学研究表明,幻觉也许并没有我们想象的那么疯狂,其出现实际上可能与正常的大脑功能紧密相关,只不过是大脑在平衡自上而下的经验预期(top-down)和自下而上的感觉信号(bottom-up)时的一种产物。以视觉为例,由于从眼睛传递到大脑的信息细节并不完整,大脑会依靠已有的知识和经验做出预测,并依据接收到的真实信息进行实时更新。而当视觉信息过于破损和混乱时,大脑就会过度依赖以往经验,甚至不惜以不再响应外界输入的视觉信号为代价,于是幻象就会被创造出来。这也从根本上推翻了“眼睛负责记录影像,大脑负责进行处理”的传统观念(Teufel, 2015;Fletcher, 2017)。

于是“感知是被控制的幻觉”,而“幻觉是脱缰的感知”。在长程耐力赛事中,由于睡眠剥夺、视觉异常或其他生理和环境因素所造成的认知受损,当面对已经支离破碎的知觉世界时,大脑会将自身与外部世界部分或完全地割裂开来,开始闭门造车,从潜意识最泥泞的深处挖掘素材。于是我们开始目睹惊奇,看见雪人,看见腐尸,看见漫天漂浮的脸。

我也曾被这惊奇包围过。那也是一个“第二夜”,在四下安静的山路上,我的眼前出现了许多闪亮的图像,花朵,动物,神秘的楼梯,顽皮的小矮人,安静一动不动的和仿佛伴着音乐节奏手舞足蹈的,它们在我的脚下来来去去......日出后它们悉数消退了,然而在最后一段下山路上,更强烈的幻象朝我汹涌地扑过来,张牙舞爪的怪兽,密密麻麻的路障,一波又一波,无休无止。要被关门了,没时间再仔细辨认了,“不要管它们呀!”我对着它们不顾一切地猛撞过去。当然没有粉身碎骨,它们和树林一起被甩在身后了,在山脚下的彩虹桥前,一道白色的字迹从地上浮起来,在半空中拼成“last two miles”的字样,那时终点确实已近在咫尺了。

到达终点后一切还远没有结束。在离开终点去往落基山更深处的路上,我看到了此前绝对无法想象的长卷:那些陡壁上的山石都呈现出活泼的形态,有结构复杂的宏伟建筑,庙宇和尖塔,不停地在变形,越来越厚重,越来越壮观,越来越绚烂;有各种奇形怪状的动物,长着巨齿的熊、飞翔的龙、独角兽以及不可名状的;还有史诗般光辉的人物,单独的一人或是成群的出现,他们像雕塑一样停在那里几秒钟,然后渐渐放大成一张张怪诞的巨脸,最后自行蚀溶殆尽。

光线在巨大的山体上交叉穿越,在每一道锋利的石楞上,在每一粒细小的石面上,一切都在不停地生发、变形、扩散,刚刚才被创造出来的画面转眼就被隐去了,新的世界正在迫不及待地涌现出来。然而车子不会等待,它一直前行,接着湖出现了!绿色和紫色的波浪在湖中央绽放,一直绽放,将无数的光芒推向岸边,湖岸上是整队披着绿斗篷的卫兵,他们边走边消失在背景里,最后只有一个小精灵,他头戴一顶铺满了水藻的高帽子,帽尖长长地垂到水面,他穿着一件树皮袍子,上面缀满花朵,他走到齐腰深的河水里,一直沉下去,只露出两个帽洞里乌溜溜的大眼睛……

经历了整整两天两夜不眠不休的疲劳、压力与紧张之后,我知道此刻我大脑里的分泌状况已非同寻常,如果不仅仅局限于脑神经科学的观点,我不知道究竟该如何定义眼前的这一切。所有的东西都看似杂乱无章地涌现,却又在遵循着一种美妙的旋律。这是另一个纯粹明亮的世界,一切都玄虚又真切,任何过往的经验和概念都已分崩离析,想象力再无存在的必要了,这是所谓的“澄澈之光”吗?我无法理解眼前魔力长卷的混厚意义,只能一直凝望,竭尽所能地凝望,这原本是并非可以随意进入的世界。

我实在太困了,一到目的地就昏睡了过去。睡着的时候太阳还没下山,我错过了落日,据说那天有很绚烂的晚霞,也许错过反而是一种幸运。第二天再上路,幻影已经不那么强烈了,它们渐渐模糊。两天之后,另一个世界彻底隐去了,山,湖,松林,都回复了它们“本来的面目”,我又返回到那种令人安心的“神经正常”的感觉中。然而,一扇门已悄然开启过了。

回应

回应

回应

回应